साल 2008 के आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड पर आई अविरूक सेन की 'आरुषि' मैंने पहले पढ़ ली थी लेकिन मुझे इंतज़ार था मेघना गुलज़ार की फिल्म 'तलवार' का।

जब आप 'आरुषि' पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरूआती पन्ने पलटते हुए ही यह लगने लगता है कि अविरूक अपनी जांच-पड़ताल में तलवार दंपत्ति (आरुषि के माता-पिता) को पहले निर्दोष साबित कर चुके हैं, बाकी पूरी किताब में बस वो इसके पक्ष सबूत देते रहते हैं। खैर ये मेरी अपनी सोच है इस किताब के बारे में, जब आप पढ़ें तो अपना नजरिया अपनाएं।

बहरहाल 'आरुषि' में यदि चरित्रों के चरित्र हनन से अविरूक बचने का प्रयास करते तो शायद यह किताब उसे ज्यादा प्रामाणिक बना देती लेकिन इस किताब का पूरा सार आपको अंत के कुछ पन्नों में ही मिल जाएगा, जहाँ उन्होंने अधिकतर चरित्रों के साथ अपने साक्षात्कार को लिखा है। इन साक्षात्कारों के और पहलू भी हो सकते हैं लेकिन हमारे सामने वही उपलब्ध है जो तलवार दंपत्ति को निर्दोष बताने के लिए जरूरी है।

निजी तौर पर मैं यह मानता हूँ कि यदि तलवार दंपत्ति निर्दोष हैं तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यदि वे दोषी हैं तो ? यह सवाल हम सभी को अपने से पूछना चाहिए। अविरूक की किताब इस तथ्य को जरूर सामने रखती है कि इस मामले की जांच में प्रारंभिक स्तर (पुलिस) पर बेहद गलतियां हुईं जिससे इसकी ये गत हुई। हालाँकि इस बात को साबित करने के लिए उन्हें जज, पुलिस प्रमुख और सीबीआई प्रमुख के चरित्र हनन की जरूरत नहीं थी लेकिन शायद मीडिया ट्रायल की आदत की वजह से बस उन्होंने इस बार इस कहानी का रुख थोड़ा बदल दिया।

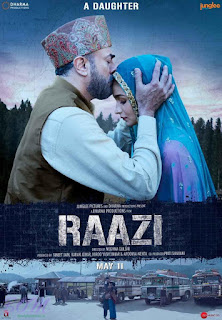

चूंकि फिल्म हर हाल में किताब से ज्यादा सशक्त माध्यम है इसलिए इस विषय पर बनी फिल्मों का ज़िक्र करना जरूरी है। इस विषय पर कुछ समय पहले आशीष विद्यार्थी, के. के. मेनन और टिस्का चोपड़ा की भूमिकाओं वाली एक एक फिल्म आई थी 'रहस्य'। फिल्म के नाम के अनुरूप ही यह फिल्म रहस्यात्मक थी। इसका आरुषि मामले से क्या लेना-देना यह खोजना की सबसे बड़ा रहस्य था। खैर ये फिल्म नहीं चली, लेकिन इन दिनों मेघना की फिल्म 'तलवार' का काफी शोर है और इसमें इरफ़ान खान के अभिनय की तारीफ भी हो रही है।

'तलवार' की कहानी भी अविरूक की 'आरुषि' की तरह शुरू होती है। क़त्ल के बाद का दृश्य, पुलिस की पड़ताल और फिर सीबीआई तक जांच का पहुंचना। पूरी किताब को यहाँ फिल्म की कहानी के रूप में चस्पां कर दिया गया है और सीबीआई के पहले जांच अधिकारी अरूण कुमार की तफ़्तीश पर ही यह फिल्म आधारित है। तो फिर क्या है जो इस फिल्म को 'रहस्य' और 'आरुषि' से अलग करता है।

'तलवार' को अलग करता है इसका फिल्मांकन, पटकथा की कसावट और पात्रों का अभिनय। विशाल भारद्वाज की लिखी पटकथा एकदम कसी हुई है, पूरी फिल्म के दौरान इसमें रत्तीभर भी टस से मस होने की गुंजाइश नहीं है। फिल्म का एक-एक फ्रेम कहानी को आगे बढ़ाता है और उसे बोझिल नहीं होने देता, हालाँकि अश्विन कुमार (इरफ़ान) की निजी जिंदगी की कहानी गैर जरूरी लगती है लेकिन वो भारीभरकम फिल्म के बीच अल्पविराम की तरह है।

|

| इरफ़ान और कोंकणा दृश्य में |

इरफ़ान का अभिनय पूरी फिल्म को एक धारा पर टिकाये रखता है और 'रहस्य' फिल्म भटकाव से बचाता है। हर दृश्य में उनकी काबिलियत नजर आती है। जब वह एक जांच अधिकारी के रूप में तथ्यों की पड़ताल कर रहे होते हैं तब उनका मिजाज एकदम सख्त नजर आता है और जब निजी ज़िंदगी में पत्नी (तब्बू) के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कवायद में होते हैं तो उसकी तकलीफ, परेशानी, पत्नी के साथ बिताये अच्छे वक़्त की यादें सब कुछ उनके भावों से बाहर आ रही होती हैं।

फिल्म में आरुषि के नाम को बदलकर श्रुति टंडन कर दिया गया तो फिल्म का नाम 'तलवार' पात्रों के सरनेम की वजह से नहीं रखा गया है, बल्कि इसके पीछे कहानी है न्याय की मूर्ति की जिसके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार और फिल्म में इरफ़ान इसी तलवार पर लगी जंग को मिटाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।

कोंकणा सेन शर्मा और नीरज काबी (तलवार दंपत्ति के किरदार) ने माता-पिता की भूमिका को सहज ढंग से निभाया है। दोनों के पास अभिनय का ज्यादा स्कोप नहीं था लेकिन दोनों प्रभावित करते हैं।

|

| नीरज काबी कोंकणा के साथ |

जब दोनों जांच टीमों की संयुक्त बैठक में इस मामले को सुलझाने की कवायद चल रही होती है तो इरफ़ान कहानी को बयां करते हैं और परदे पर कोंकणा और नीरज का अभिनय नजर आता है। यह फिल्म का सबसे जानदार दृश्य है जहाँ एक ही कहानी को दो अलग-अलग नजरिये से दिखाया गया है। इस पूरे दृश्य में सिर्फ और सिर्फ कोंकणा ही नजर आती हैं और यहाँ उनका अभिनय लाजवाब है।

कहा जा रहा है कि यह 'रशोमन' फिल्म से प्रभावित है जिसमें घटनाओं को अलग-अलग नजरिये से देखने पर उनके परिणाम बदलने की दास्ताँ है। इस फिल्म में भी ऐसा ही है, एक नजरिया अश्विन कुमार का है और एक नजरिया दूसरे जांच अधिकारी पॉल (अतुल कुमार) का। फिल्म में अश्विन को हीरो बनाने के लिए पॉल को उतना ही बेवकूफाना दर्शाया गया है जितना कि किताब में अरूण को सही ठहराने के लिए कौल को।

|

| सुमित गुलाटी 'कन्हैया' के किरदार में |

फिल्म में कुछ नए कलाकारों की बात नहीं करना बेमानी होगा क्योंकि उन्होंने भी फिल्म में जान डालने में कमी नहीं की। पहले नाम अरूण के सहयोगी बने वेदांत (सोहम शाह) की, पूरी फिल्म में उनका अपीयरेंस फरहान अख्तर की तरह दिखता है और अगर उन्हें सफल होना है तो इससे बाहर आना ही होगा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा नौकर कन्हैया (सुमित गुलाटी) के अभिनय की, एक संदिग्ध और एक शातिर अपराधी के बीच झूलते किरदार को उन्होंने बखूबी परदे पे उकेरा है। इसके अलावा फिल्म में छोटे-छोटे किरदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें बेहद दिलचस्प किरदार सीबीआई प्रमुख के तौर पर स्वामी (प्रकाश बेलवाड़ी) का है।

और अंत में बात मेघना की, मैंने उनकी 'दस कहानियां' में 'पूरनमासी' और 'फ़िलहाल' को देखा है, वह विषय को बहुत संजीदगी से उठाती हैं और 'तलवार' में भी उनकी यह संजीदगी दिखती है।

फिल्म में एक ओर वे जहाँ आरूषि के निजी जीवन की छीछालेदर करने से बचती हैं तो वंही दूसरी ओर जजों की कार्यवाही से फिल्म को दूर रखती हैं जबकि किताब में ऐसा नहीं है।

फिल्म में एक बात जो मेघना ने काबिले तारीफ की है, वह है पात्रों का चरित्रांकन (कैरेक्टराइजेशन), यदि आपको इस हत्याकांड के समय के समाचारों में आये वीडियो याद हैं तो आपको कोंकणा नुपूर की तरह ही दिखेंगी और इरफ़ान अरूण की तरह ही लगेंगे। जहाँ मेघना ने किरदारों पर उनकी स्टार इमेज को हावी नहीं होने दिया वहीं इन कलाकारों ने पात्रों को सजीवता से जिया है।

दूसरी तरफ फिल्म में कुछ दृश्यों के फिल्मांकन में मेघना ने एक नयी परिभाषा तय करने वाला काम किया है, इसमें से एक दृश्य का वर्णन मैंने ऊपर किया है। एक और दृश्य जो प्रभावित करता है वह है श्रुति की हत्या करने के दो अलग-अलग दृश्य, जिसमें से कन्हैया के हत्या करने का दृश्य बहुत प्रभावी है। इसके अलावा सीबीआई की दो अलग-अलग जाँच टीमों की संयुक्त बैठक की तल्खी को फिल्म में बड़े ही व्यंगात्मक लहजे में दिखाया गया है जो इस दृश्य को भारी नहीं होने देता और फिल्म के कुछ बेहतरीन दृश्यों में से एक है।

फिल्म में खैर किसी बात को थोपा नहीं गया है जैसा कि किताब में है। फिल्म सिर्फ जांच के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है और कोई निर्णय नहीं सुनाती जैसा कि 'आरुषि' और 'रहस्य' में किया गया है, यही इसकी मुख्य खासियत है। दूसरा फिल्म सामाजिक स्तर पर यह दिखाने का प्रयास करती है कि किन कारणों से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें फिर चाहे आपके निजी जिंदगी के कुछ अनछुए लम्हों के उजागर होने का परिणाम हो या फिर नौकरों के साथ किया गया व्यवहार।

-

सभी फोटो गूगल सर्च से साभार